I. Le modèle est prédictif

TP 1. Sédiments et expansion océanique

• A. Le modèle prévoit que la croûte océanique est d'autant plus vieille qu'on s'éloigne des dorsales : les forages sous-marins le confirment

TP 2. Mesure du déplacement absolu des plaques

• B. Le modèle prévoit des vitesses de déplacement des plaques : le GPS le confirme et le précise

• L'essentiel

II. Le modèle est évolutif

• A. La lithosphère océanique est détruite en permanence dans les zones de subduction

• B. La lithosphère océanique est produite en permanence au niveau des dorsales

• L'essentiel

BILAN

les forages sous-marins le confirment

1 2

2

1 Le JOIDES Resolution - 2 Forages à bord du JOIDES Resolution

Plusieurs programmes, d'abord américains puis internationaux, ont permis de réaliser de nombreux forages sous-marins : DSDP (Deep Sea Drilling Program) de 1968 à 1983 avec le navire Glomar Challenger, puis ODP (Océan Drilling Program) de 1985 à 2003 avec le navire JOIDES Resolution (de l'anglais Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling) (1). Le navire, de 123 mètres de long, est maintenu en position stationnaire par GPS, grâce à 12 moteurs auxiliaires (2) et possède une tour de forage (2A) de 61 mètres de haut. Au fur et à mesure que le forage progresse on ajoute des tiges de forage (2B) qui forment la colonne de forage jusqu'à l'outil de forage (2C) maintenu en rotation. Ce dispositif permet de prélever des carottes de forage qui sont étudiées en laboratoire (2D). Depuis 2004, avec le programme IODP (Integrated Ocean Drilling Program), le navire de forage japonais Chikyu et des plateformes multimodales européennes ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling) ont rejoint le JOIDES Resolution.

Images : 1 www.jsg.utexas.edu - 2 www.hgs.org (modifiée) - planetearth.nerc.ac.uk - wmmorrisfanclub.blogspot.fr - www.redorbit.com

2

2

1 Le JOIDES Resolution - 2 Forages à bord du JOIDES Resolution

Plusieurs programmes, d'abord américains puis internationaux, ont permis de réaliser de nombreux forages sous-marins : DSDP (Deep Sea Drilling Program) de 1968 à 1983 avec le navire Glomar Challenger, puis ODP (Océan Drilling Program) de 1985 à 2003 avec le navire JOIDES Resolution (de l'anglais Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling) (1). Le navire, de 123 mètres de long, est maintenu en position stationnaire par GPS, grâce à 12 moteurs auxiliaires (2) et possède une tour de forage (2A) de 61 mètres de haut. Au fur et à mesure que le forage progresse on ajoute des tiges de forage (2B) qui forment la colonne de forage jusqu'à l'outil de forage (2C) maintenu en rotation. Ce dispositif permet de prélever des carottes de forage qui sont étudiées en laboratoire (2D). Depuis 2004, avec le programme IODP (Integrated Ocean Drilling Program), le navire de forage japonais Chikyu et des plateformes multimodales européennes ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling) ont rejoint le JOIDES Resolution.

Images : 1 www.jsg.utexas.edu - 2 www.hgs.org (modifiée) - planetearth.nerc.ac.uk - wmmorrisfanclub.blogspot.fr - www.redorbit.com

Le JOIDES Resolution en direct

L'expédition 345 Hess Deep Crust se déroulera entre la mi-décembre 2012 et le mi-février 2013. Le site de forage 'Hess Deep' se trouve au large des Galapagos, au niveau du point triple entre les plaques Pacifique, Nazca et Cocos. L'objectif de la mission est d'explorer la croûte océanique profonde (le monde des gabbros). L'analyse des carottes qui seront prélevées permettra d'éprouver les hypothèses sur l'accrétion océanique et l'hydrothermalisme associé.

Jean-Luc BERENGUER, professeur de SVT, sera à bord et assurera le lien entre les scolaires et les chercheurs :

- blog (en français) : http://www.ac-nice.fr/svt/hdc/

- page Web du JOIDES Resolution (en anglais) : joidesresolution.org

- page Facebook du JOIDES Resolution (en anglais) : www.facebook.com/joidesresolution

Une occasion unique de vivre les géosciences en temps réel : possibilités de visioconférences (avec visite guidée du navire et entretien avec les chercheurs), possibilités de poser des questions aux chercheurs, possibilité de travailler sur les géosciences à partir des ressources mises en ligne régulièrement sur le blog.

L'expédition 345 Hess Deep Crust se déroulera entre la mi-décembre 2012 et le mi-février 2013. Le site de forage 'Hess Deep' se trouve au large des Galapagos, au niveau du point triple entre les plaques Pacifique, Nazca et Cocos. L'objectif de la mission est d'explorer la croûte océanique profonde (le monde des gabbros). L'analyse des carottes qui seront prélevées permettra d'éprouver les hypothèses sur l'accrétion océanique et l'hydrothermalisme associé.

Jean-Luc BERENGUER, professeur de SVT, sera à bord et assurera le lien entre les scolaires et les chercheurs :

- blog (en français) : http://www.ac-nice.fr/svt/hdc/

- page Web du JOIDES Resolution (en anglais) : joidesresolution.org

- page Facebook du JOIDES Resolution (en anglais) : www.facebook.com/joidesresolution

Une occasion unique de vivre les géosciences en temps réel : possibilités de visioconférences (avec visite guidée du navire et entretien avec les chercheurs), possibilités de poser des questions aux chercheurs, possibilité de travailler sur les géosciences à partir des ressources mises en ligne régulièrement sur le blog.

Images de microfossiles utilisées sur le JOIDES Resolution

Lors de l'étude d'une carotte de forage on peut, par exemple, déterminer l'âge des roches grâce aux microfossiles qui sont très abondants dans les sédiments océaniques. Ce sont les restes d'organismes planctoniques qui tombent sur le fond après leur mort et qui se fossilisent. Leur identification permet de déterminer l'âge des sédiments prélevés dans une carotte de forage.

Image : joidesresolution.org

Lors de l'étude d'une carotte de forage on peut, par exemple, déterminer l'âge des roches grâce aux microfossiles qui sont très abondants dans les sédiments océaniques. Ce sont les restes d'organismes planctoniques qui tombent sur le fond après leur mort et qui se fossilisent. Leur identification permet de déterminer l'âge des sédiments prélevés dans une carotte de forage.

Image : joidesresolution.org

1 2

2 3

3 4

4 5

5

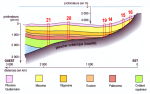

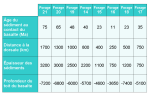

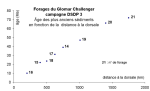

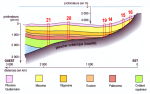

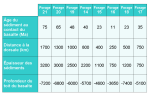

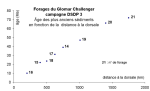

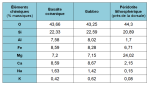

1 Localisation des forages de la campagne DSDP 3 - 2 Coupe du flanc ouest de la dorsale Atlantique passant par les forages (échelles très approximatives) - 3 Données concernant les forages de la campagne DSDP 3 - 4 Âge des plus anciens sédiments en fonction de la distance à l'axe de la dorsale (campagne DSDP 3) - 5 Carte géologique indiquant l'âge des plus anciens sédiments dans l'Atlantique sud

En décembre 1968 et janvier 1969 Le Glomar Challenger a réalisé une série de forages dans l'Atlantique Sud (1) de part et d'autre de la dorsale vers 30° de latitude sud (campagne DSDP 3). Chaque forage a traversé l'ensemble des couches sédimentaires jusqu'au plancher basaltique (2). On sait que les différentes couches de roches sédimentaires correspondent à des dépôts successifs de sédiments. Donc plus une couche est profonde plus elle est ancienne (et inversement). Conformément au modèle :

- plus on s’éloigne de l’axe de la dorsale, plus le nombre de strates de sédiments forés est grand car la durée de sédimentation est longue (2 et 3) ;

- les sédiments au contact des basaltes sont de plus en plus anciens à mesure que l'on s'éloigne de l'axe de la dorsale (2, 3, 4) ;

- les dépôts sédimentaires sont symétriques de part et d'autre de la dorsale (5).

Images : 1 et 5 traitements Google Earth Divergence.kmz - 3 d'après SVT 1eS Bordas 2011 p. 136 - 4 d'après svt.ac-dijon.fr

2

2 3

3 4

4 5

5

1 Localisation des forages de la campagne DSDP 3 - 2 Coupe du flanc ouest de la dorsale Atlantique passant par les forages (échelles très approximatives) - 3 Données concernant les forages de la campagne DSDP 3 - 4 Âge des plus anciens sédiments en fonction de la distance à l'axe de la dorsale (campagne DSDP 3) - 5 Carte géologique indiquant l'âge des plus anciens sédiments dans l'Atlantique sud

En décembre 1968 et janvier 1969 Le Glomar Challenger a réalisé une série de forages dans l'Atlantique Sud (1) de part et d'autre de la dorsale vers 30° de latitude sud (campagne DSDP 3). Chaque forage a traversé l'ensemble des couches sédimentaires jusqu'au plancher basaltique (2). On sait que les différentes couches de roches sédimentaires correspondent à des dépôts successifs de sédiments. Donc plus une couche est profonde plus elle est ancienne (et inversement). Conformément au modèle :

- plus on s’éloigne de l’axe de la dorsale, plus le nombre de strates de sédiments forés est grand car la durée de sédimentation est longue (2 et 3) ;

- les sédiments au contact des basaltes sont de plus en plus anciens à mesure que l'on s'éloigne de l'axe de la dorsale (2, 3, 4) ;

- les dépôts sédimentaires sont symétriques de part et d'autre de la dorsale (5).

Images : 1 et 5 traitements Google Earth Divergence.kmz - 3 d'après SVT 1eS Bordas 2011 p. 136 - 4 d'après svt.ac-dijon.fr

1A  1B

1B  2

2

1A Carte des anomalies magnétiques de l'Atlantique Nord (bleu : anomalies négatives ; rouge : anomalies positives) - 1B Superposition de la carte géologique (plus anciens sédiments au contact des basaltes) et de la carte des anomalies magnétiques - 2 Superposition de la carte géologique (plus anciens sédiments) et de la carte des anomalies magnétiques (autre exemple)

La carte des anomalies magnétiques (2) coïncide toujours avec la carte géologique (2 et 3). On obtient alors les mêmes datations par deux méthodes différentes (stratigraphique et paléomagnétique), ce qui est conforme au modèle.

Images : 1A et 1B Traitement Google Earth Divergence.kmz - 2 (modifiée) SVT 1eS Bordas 2011 p. 137

1B

1B  2

2

1A Carte des anomalies magnétiques de l'Atlantique Nord (bleu : anomalies négatives ; rouge : anomalies positives) - 1B Superposition de la carte géologique (plus anciens sédiments au contact des basaltes) et de la carte des anomalies magnétiques - 2 Superposition de la carte géologique (plus anciens sédiments) et de la carte des anomalies magnétiques (autre exemple)

La carte des anomalies magnétiques (2) coïncide toujours avec la carte géologique (2 et 3). On obtient alors les mêmes datations par deux méthodes différentes (stratigraphique et paléomagnétique), ce qui est conforme au modèle.

Images : 1A et 1B Traitement Google Earth Divergence.kmz - 2 (modifiée) SVT 1eS Bordas 2011 p. 137

1 2

2

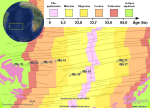

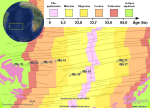

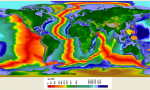

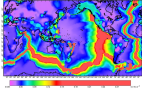

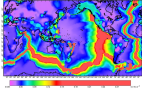

1 Sites de forages des programmes DSDP ET ODP - 2 Âge des fonds océaniques au contact des basaltes de la croûte

En réalisant une compilation des données fournies par l'ensemble des forages réalisés (1) on peut établir une carte de l'âge des fonds océaniques (2), l'âge indiqué est celui des sédiments les plus vieux au contact des basaltes. On observe dans tous les océans que l'âge des fonds augmente progressivement et de manière symétrique de part et d'autre de la dorsale. Ce qui est encore conforme au modèle.

Image : 1 www.iodp-france.org - 2 traitement Tectoglob - Voir aussi svt.ac-dijon.fr

2

2

1 Sites de forages des programmes DSDP ET ODP - 2 Âge des fonds océaniques au contact des basaltes de la croûte

En réalisant une compilation des données fournies par l'ensemble des forages réalisés (1) on peut établir une carte de l'âge des fonds océaniques (2), l'âge indiqué est celui des sédiments les plus vieux au contact des basaltes. On observe dans tous les océans que l'âge des fonds augmente progressivement et de manière symétrique de part et d'autre de la dorsale. Ce qui est encore conforme au modèle.

Image : 1 www.iodp-france.org - 2 traitement Tectoglob - Voir aussi svt.ac-dijon.fr

le GPS le confirme et le précise

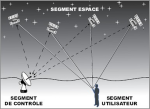

Le système GPS (Global Positioning System)

1) Les satellites. Une flotte de 24 satellites envoie en continu des signaux de position et gravite à à 20 000 km d'altitude de sorte qu'en moyenne au moins 4 satellites sont "visibles" en permanence en tout point du globe.

2) Le contrôle. Cinq stations calculent en permanence les corrections à apporter aux messages des satellites.

3) L'utilisateur. Chaque récepteur GPS reçoit les messages de 4 satellites et mesure le temps d'arrivée des signaux qui est proportionnel à la distance. Trois satellites permettent de déterminer la latitude et la longitude, le quatrième permet de mesurer l'altitude. Les GPS scientifiques on une précision de l'ordre du mm.

En utilisant les points chauds comme des repères fixes on peut déterminer le déplacement absolu d'un point quelconque du globe.

Source : eduscol.education.fr - Image : www.icefaab.fr

1) Les satellites. Une flotte de 24 satellites envoie en continu des signaux de position et gravite à à 20 000 km d'altitude de sorte qu'en moyenne au moins 4 satellites sont "visibles" en permanence en tout point du globe.

2) Le contrôle. Cinq stations calculent en permanence les corrections à apporter aux messages des satellites.

3) L'utilisateur. Chaque récepteur GPS reçoit les messages de 4 satellites et mesure le temps d'arrivée des signaux qui est proportionnel à la distance. Trois satellites permettent de déterminer la latitude et la longitude, le quatrième permet de mesurer l'altitude. Les GPS scientifiques on une précision de l'ordre du mm.

En utilisant les points chauds comme des repères fixes on peut déterminer le déplacement absolu d'un point quelconque du globe.

Source : eduscol.education.fr - Image : www.icefaab.fr

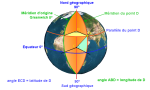

Coordonnées géographiques

- La latitude est la mesure angulaire d'un point à l'équateur mesurée en degrés. Sa valeur va de 0° à l'équateur à 90° aux pôles. C'est donc l'expression du positionnement nord-sud de ce point.

- La longitude est la mesure angulaire d'un point par rapport à un méridien de référence (le méridien de Greenwich). Sa valeur va de 0° sur le méridien de référence à 180° ouest = -180° ou 180° est = +180°. C'est donc l'expression du positionnement est-ouest de ce point.

Image : nte-serveur.univ-lyon1.fr

- La latitude est la mesure angulaire d'un point à l'équateur mesurée en degrés. Sa valeur va de 0° à l'équateur à 90° aux pôles. C'est donc l'expression du positionnement nord-sud de ce point.

- La longitude est la mesure angulaire d'un point par rapport à un méridien de référence (le méridien de Greenwich). Sa valeur va de 0° sur le méridien de référence à 180° ouest = -180° ou 180° est = +180°. C'est donc l'expression du positionnement est-ouest de ce point.

Image : nte-serveur.univ-lyon1.fr

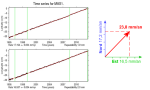

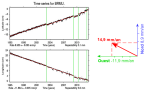

1 2

2

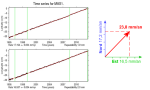

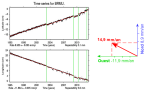

1 Enregistrement des données GPS de la station de Toulouse - 2 Tracé des vecteurs vitesse d'une station GPS

Les stations GPS fournissent chacune les données de trois graphiques représentant les variations de latitude, longitude et altitude en fonction du temps (1). Pour la latitude l'équation de la droite de régression est de la forme y = ax+b où a représente le coefficient directeur de la droite Δ latitude / Δ temps, c'est à dire la vitesse de déplacement de la station en mm/an (rate mm/yr). Il en est de même pour la longitude.

Par convention une vitesse positive indique un déplacement vers le Nord ou vers l'Est et une vitesse négative un déplacement vers le Sud ou vers l'Ouest (2). On peut alors calculer la vitesse résultante (théorème de Pythagore) et en déduire le déplacement absolu des plaques.

Image 1 : sideshow.jpl.nasa.gov

2

2

1 Enregistrement des données GPS de la station de Toulouse - 2 Tracé des vecteurs vitesse d'une station GPS

Les stations GPS fournissent chacune les données de trois graphiques représentant les variations de latitude, longitude et altitude en fonction du temps (1). Pour la latitude l'équation de la droite de régression est de la forme y = ax+b où a représente le coefficient directeur de la droite Δ latitude / Δ temps, c'est à dire la vitesse de déplacement de la station en mm/an (rate mm/yr). Il en est de même pour la longitude.

Par convention une vitesse positive indique un déplacement vers le Nord ou vers l'Est et une vitesse négative un déplacement vers le Sud ou vers l'Ouest (2). On peut alors calculer la vitesse résultante (théorème de Pythagore) et en déduire le déplacement absolu des plaques.

Image 1 : sideshow.jpl.nasa.gov

1 2

2  3

3  4

4

1 Localisation de deux stations GPS : BRMU aux Bermudes et MAS1 dans l'île de Grande Canarie - 2 Données GPS de la station MAS1 - 3 Données GPS de la station BRMU - 4 Vecteurs vitesse des station BRMU et MAS1

Les stations BRMU et MAS1 sont situées de part et d'autre de la dorsale Atlantique et à distance équivalente de l'axe de la dorsale. BRMU a un déplacement absolu vers le Nord-ouest de 14,9 mm/an et MAS1 a un déplacement absolu vers de Nord-Est de 23,8 mm/an. Le déplacement relatif des deux stations étant de 28,4 mm/an (16,5 + 11,9 ). Ces mesures sont conformes au modèle.

Images : 1 et 3 Traitement Google Earth Divergence.kmz - D'après sideshow.jpl.nasa.gov

2

2  3

3  4

4

1 Localisation de deux stations GPS : BRMU aux Bermudes et MAS1 dans l'île de Grande Canarie - 2 Données GPS de la station MAS1 - 3 Données GPS de la station BRMU - 4 Vecteurs vitesse des station BRMU et MAS1

Les stations BRMU et MAS1 sont situées de part et d'autre de la dorsale Atlantique et à distance équivalente de l'axe de la dorsale. BRMU a un déplacement absolu vers le Nord-ouest de 14,9 mm/an et MAS1 a un déplacement absolu vers de Nord-Est de 23,8 mm/an. Le déplacement relatif des deux stations étant de 28,4 mm/an (16,5 + 11,9 ). Ces mesures sont conformes au modèle.

Images : 1 et 3 Traitement Google Earth Divergence.kmz - D'après sideshow.jpl.nasa.gov

1 2

2 3

3

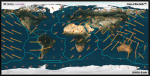

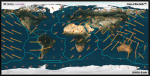

1 Déplacements relatifs des plaques - 2 et 3 Déplacements absolus des plaques (modèle NUVEL1A - 1994)

Les mouvements relatifs considèrent les déplacements des plaques prises deux à deux (1). Si on tient uniquement compte de ces mouvements relatifs, on a par exemple l'impression que l'Afrique se dirige vers l'Est par rapport à la dorsale atlantique alors qu'on a l'impression qu'elle va vers l'Ouest si on regarde la dorsale Est-indienne ou la mer Rouge. Si on considère maintenant les déplacements absolus (2), établi grâce au positionnement GPS, elle se dirige en fait vers le Nord-est.

Images : 1 SVT 1eS Nathan 2011 p. 143 - 2 et 3 www.unavco.org

2

2 3

3

1 Déplacements relatifs des plaques - 2 et 3 Déplacements absolus des plaques (modèle NUVEL1A - 1994)

Les mouvements relatifs considèrent les déplacements des plaques prises deux à deux (1). Si on tient uniquement compte de ces mouvements relatifs, on a par exemple l'impression que l'Afrique se dirige vers l'Est par rapport à la dorsale atlantique alors qu'on a l'impression qu'elle va vers l'Ouest si on regarde la dorsale Est-indienne ou la mer Rouge. Si on considère maintenant les déplacements absolus (2), établi grâce au positionnement GPS, elle se dirige en fait vers le Nord-est.

Images : 1 SVT 1eS Nathan 2011 p. 143 - 2 et 3 www.unavco.org

● Depuis la fin des années 1960, l'étude des microfossiles, prélevés grâce à de très nombreux forages sous-marins, a permis de déterminer l'âge des sédiments des fonds océaniques au contact du plancher basaltique. Cela a permis de vérifier ce que prévoit le modèle :

- l'âge mesuré par une méthode stratigraphique est identique à l'âge mesuré par une méthode paléomagnétique (la carte des anomalies magnétiques se superpose à celle de l'âge des fonds océaniques) ;

- la lithosphère océanique est d’autant plus vieille qu’on s’éloigne de la dorsale ;

- l'épaisseur des sédiments, quasi nulle au niveau de la dorsale, augmente au fur et à mesure qu'on s'en éloigne.

● Depuis la fin du XXe siècle le positionnement par satellite (GPS) permet de mesurer en temps réel les mouvements des plaques. Non seulement cela a permis de confirmer les vitesses relatives de déplacement des plaques prévues par le paléomagnétisme et les alignements de volcans intraplaques, mais les déplacements absolus des plaques par rapport aux points chauds, supposés fixes, ont pu être mesurés.

Âge des fonds océaniques au contact des basaltes de la croûte

L'âge de la lithosphère océanique n'excède jamais 200 Ma (la lithosphère continentale atteint par endroit de plus de 4 Ga). Alors que la lithosphère océanique jeune est toujours située au niveau des dorsales, la lithosphère océanique âgée (d'âge proche de 200 Ma) est toujours située à proximité d'une fosse océanique, c'est à dire d'une zone de subduction.

Image : traitement Tectoglob

L'âge de la lithosphère océanique n'excède jamais 200 Ma (la lithosphère continentale atteint par endroit de plus de 4 Ga). Alors que la lithosphère océanique jeune est toujours située au niveau des dorsales, la lithosphère océanique âgée (d'âge proche de 200 Ma) est toujours située à proximité d'une fosse océanique, c'est à dire d'une zone de subduction.

Image : traitement Tectoglob

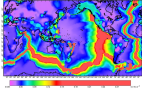

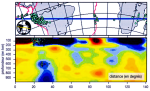

Mesures du flux de chaleur terrestre (en Watts par mètre carré)

Le flux de chaleur terrestre ou flux géothermique est la quantité de chaleur d'origine interne évacuée par unité de surface et par unité de temps. Il est élevé au niveau des dorsales mais on observe qu'il diminue de part et d'autre de celles-ci, au fur et à mesure que l'âge de la lithosphère océanique augmente.

Image (modifiée) : peterbird.name

Le flux de chaleur terrestre ou flux géothermique est la quantité de chaleur d'origine interne évacuée par unité de surface et par unité de temps. Il est élevé au niveau des dorsales mais on observe qu'il diminue de part et d'autre de celles-ci, au fur et à mesure que l'âge de la lithosphère océanique augmente.

Image (modifiée) : peterbird.name

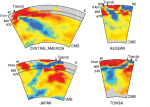

Tomographies sismiques au niveau des fosses océaniques (trench)

En avant des fosses océaniques le plan de Wadati-Benioff marque la plongée d'une lithosphère océanique dans un manteau plus chaud qu'elle et ductile. La lithosphère océanique "froide" reste repérable (en bleu) jusqu'à l'interface manteau noyau où elle s'incorpore au manteau.

Image : www.cnrs.fr (IPG Paris) - * Pour le principe de la tomographie sismique voir chapitre 2.2 § II.B

En avant des fosses océaniques le plan de Wadati-Benioff marque la plongée d'une lithosphère océanique dans un manteau plus chaud qu'elle et ductile. La lithosphère océanique "froide" reste repérable (en bleu) jusqu'à l'interface manteau noyau où elle s'incorpore au manteau.

Image : www.cnrs.fr (IPG Paris) - * Pour le principe de la tomographie sismique voir chapitre 2.2 § II.B

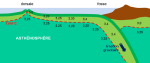

Le Mont Kashima, au large de Tokyo (dessin)

Le Mont Kashima est un mont sous-marin qui résulte d'un volcanisme de point chaud. Il est actuellement engagé dans la subduction (vers l’Ouest, à gauche sur l'image) de la plaque Pacifique au niveau de la fosse du Japon. Il est coupé par une grande faille normale (en extension) qui entraîne son versant Ouest dans la subduction.

Image : www.library.yokoshibahikari.chiba.jp

Le Mont Kashima est un mont sous-marin qui résulte d'un volcanisme de point chaud. Il est actuellement engagé dans la subduction (vers l’Ouest, à gauche sur l'image) de la plaque Pacifique au niveau de la fosse du Japon. Il est coupé par une grande faille normale (en extension) qui entraîne son versant Ouest dans la subduction.

Image : www.library.yokoshibahikari.chiba.jp

Au niveau de la fosse, la croûte océanique de la plaque plongeante est affectée en surface de failles normales, donc en extension, qui résultent de sa courbure*. Par ailleurs, l'étude des séismes profonds (en dessous de 100 km) met le plus souvent en évidence des mécanismes en extension (planet-terre.ens-lyon.fr). Ces observations montrent qu'au niveau des zones de subduction la convergence des plaques ne s'accompagne pas d'une collision mais d'une traction gravitaire qui entraîne la plaque océanique en profondeur.

* Les sédiments qui recouvrent la croûte océanique se trouvent coincés et entre les deux plaques et rabotés. Ils sont, eux, affectés de failles inverses.

* Les sédiments qui recouvrent la croûte océanique se trouvent coincés et entre les deux plaques et rabotés. Ils sont, eux, affectés de failles inverses.

La lithosphère océanique âgée coule spontanément dans l'asthénosphère

La densité de la lithosphère océanique (d = 3,0) à proximité de la dorsale est inférieure à celle de l’asthénosphère sous-jacente (d = 3,25). Quand la lithosphère océanique vieillit, elle s'éloigne de la dorsale et sa température diminue de sorte que le géotherme 1300°C, qui marque la limite lithosphère asthénosphère, s'enfonce. La densité de la lithosphère océanique augmente alors pour deux raisons (1) parce que sa température diminue, (2) parce qu’en s'épaississant elle incorpore du matériel asthénosphérique plus dense qu'elle. Quand son âge atteint environ 35 Ma sa densité devient supérieure à celle de l'asthénosphère et elle a tendance à plonger spontanément dans celle-ci. Elle ne le fait pas forcément car elle est rigide. Cependant, quand la lithosphère océanique dépasse l'âge de 180 Ma sa densité devient telle que les forces de gravité l'entraînent obligatoirement dans l'asthénosphère.

Image : d'après www.cnrs.fr

La densité de la lithosphère océanique (d = 3,0) à proximité de la dorsale est inférieure à celle de l’asthénosphère sous-jacente (d = 3,25). Quand la lithosphère océanique vieillit, elle s'éloigne de la dorsale et sa température diminue de sorte que le géotherme 1300°C, qui marque la limite lithosphère asthénosphère, s'enfonce. La densité de la lithosphère océanique augmente alors pour deux raisons (1) parce que sa température diminue, (2) parce qu’en s'épaississant elle incorpore du matériel asthénosphérique plus dense qu'elle. Quand son âge atteint environ 35 Ma sa densité devient supérieure à celle de l'asthénosphère et elle a tendance à plonger spontanément dans celle-ci. Elle ne le fait pas forcément car elle est rigide. Cependant, quand la lithosphère océanique dépasse l'âge de 180 Ma sa densité devient telle que les forces de gravité l'entraînent obligatoirement dans l'asthénosphère.

Image : d'après www.cnrs.fr

Déplacements absolus des plaques (modèle NUVEL1A)

Il existe des plaques rapides avec une vitesse de déplacement absolu > 6 cm/an alors que les autres sont lentes avec une vitesse < 4 cm/an. Or on constate que les plaques rapides sont celles qui subductent (comme la plaque Pacifique ou la plaque de Nazca) et les plaques lentes sont celles qui ne subductent pas (comme la plaque Eurasie ou la plaque Africaine). Il en résulte que plus la traction gravitaire au niveau des zones de subduction est élevée, plus la divergence des plaques au niveau des dorsales est elle même élevée.

Image : www.unavco.org

Il existe des plaques rapides avec une vitesse de déplacement absolu > 6 cm/an alors que les autres sont lentes avec une vitesse < 4 cm/an. Or on constate que les plaques rapides sont celles qui subductent (comme la plaque Pacifique ou la plaque de Nazca) et les plaques lentes sont celles qui ne subductent pas (comme la plaque Eurasie ou la plaque Africaine). Il en résulte que plus la traction gravitaire au niveau des zones de subduction est élevée, plus la divergence des plaques au niveau des dorsales est elle même élevée.

Image : www.unavco.org

1 2

2 3

3 4

4

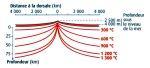

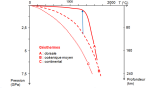

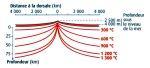

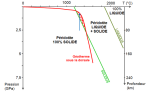

1 Isothermes à l'aplomb d'une dorsale océanique - 2 Flux de chaleur terrestre (en W.m2) - 3 Tomographie sismique à l'aplomb de la dorsale Atlantique Sud - 4 Géothermes

La divergence au niveau des dorsales provoque un amincissement crustal qui fait remonter l'isotherme 1300 °C près de la surface (1). Cela entraîne :

- un flux géothermique élevé au niveau des dorsales (2). La tomographie sismique montre que cette anomalie thermique est superficielle (3) et ne s'enracine qu'à une faible profondeur (environ 200 km) ;

- une diminution de pression à la limite à la limite lithosphère asthénosphère.

Il en résulte une décompression adiabatique (4) des péridotites de l'asthénosphère superficielle c'est à dire une diminution de pression sans variation de température (qui demeure à 1300°C).

Images : SVT 1eS Belin 2011 p. 123 - 2 (modifiée) : peterbird.name - 3 www.mantleplumes.org - 4 (modifiée) : svt.ac-dijon.fr

2

2 3

3 4

4

1 Isothermes à l'aplomb d'une dorsale océanique - 2 Flux de chaleur terrestre (en W.m2) - 3 Tomographie sismique à l'aplomb de la dorsale Atlantique Sud - 4 Géothermes

La divergence au niveau des dorsales provoque un amincissement crustal qui fait remonter l'isotherme 1300 °C près de la surface (1). Cela entraîne :

- un flux géothermique élevé au niveau des dorsales (2). La tomographie sismique montre que cette anomalie thermique est superficielle (3) et ne s'enracine qu'à une faible profondeur (environ 200 km) ;

- une diminution de pression à la limite à la limite lithosphère asthénosphère.

Il en résulte une décompression adiabatique (4) des péridotites de l'asthénosphère superficielle c'est à dire une diminution de pression sans variation de température (qui demeure à 1300°C).

Images : SVT 1eS Belin 2011 p. 123 - 2 (modifiée) : peterbird.name - 3 www.mantleplumes.org - 4 (modifiée) : svt.ac-dijon.fr

Diagramme pression (P) et température (T) de la péridotite (en laboratoire)

La péridotite est un mélange de minéraux qui n'ont pas tous la même température de fusion. On appelle solidus les conditions de P et T pour lesquelles tous les minéraux sont à l'état solide (première goutte de liquide dans le solide = courbe de fusion commençante). On appelle liquidus les conditions de P et T pour lesquelles tous les minéraux sont à l'état liquide (apparition du premier cristal dans le liquide). Entre les deux, la péridotite se présente sous la forme d'une bouillie cristalline, il y a fusion partielle. Pour un corps pur, liquidus et solidus sont confondus.

Image (modifiée) : svt.ac-dijon.fr

La péridotite est un mélange de minéraux qui n'ont pas tous la même température de fusion. On appelle solidus les conditions de P et T pour lesquelles tous les minéraux sont à l'état solide (première goutte de liquide dans le solide = courbe de fusion commençante). On appelle liquidus les conditions de P et T pour lesquelles tous les minéraux sont à l'état liquide (apparition du premier cristal dans le liquide). Entre les deux, la péridotite se présente sous la forme d'une bouillie cristalline, il y a fusion partielle. Pour un corps pur, liquidus et solidus sont confondus.

Image (modifiée) : svt.ac-dijon.fr

Fusion partielle des péridotites au niveau d'une dorsale

Au niveau d'une dorsale océanique, le géotherme croise le solidus entre 20 et 80 km de profondeur. La décompression adiabatique provoque alors la fusion partielle des péridotites du manteau dont la fraction liquide constitue des gouttelettes de magma qui remontent vers la surface par différence de densité (le passage de l'état solide à l'état liquide provoque une augmentation de volume et donc une diminution de masse volumique) et se rassemblent en formant des lentilles magmatiques.

Image (modifiée) : svt.ac-dijon.fr

Au niveau d'une dorsale océanique, le géotherme croise le solidus entre 20 et 80 km de profondeur. La décompression adiabatique provoque alors la fusion partielle des péridotites du manteau dont la fraction liquide constitue des gouttelettes de magma qui remontent vers la surface par différence de densité (le passage de l'état solide à l'état liquide provoque une augmentation de volume et donc une diminution de masse volumique) et se rassemblent en formant des lentilles magmatiques.

Image (modifiée) : svt.ac-dijon.fr

Magma : roche en fusion située au sein de la lithosphère. Quand le magma s'épanche en surface, on parle de lave. On appelle magmatisme l'ensemble des phénomènes liés à la formation, au déplacement et à la cristallisation des magmas

Roche magmatique : roche directement issue du refroidissement d'un magma. Si elle a refroidi lentement, en profondeur, elle a une texture grenue, elle est dite plutonique. Si elle a refroidi rapidement, en surface, elle a une texture microlitique ou vitreuse, elle est dite volcanique.

Roche magmatique : roche directement issue du refroidissement d'un magma. Si elle a refroidi lentement, en profondeur, elle a une texture grenue, elle est dite plutonique. Si elle a refroidi rapidement, en surface, elle a une texture microlitique ou vitreuse, elle est dite volcanique.

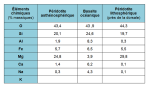

De la péridotite au basalte

La péridotite de départ (péridotite asthénosphérique) est composée d'olivine, de pyroxène (silicates ferromagnésiens) et de plagioclases. Or les plagioclases (riches en Ca et Al) fondent en premier. Le liquide magmatique aura donc une composition chimique différente de la péridotite initiale car il sera plus riche en calcium et en aluminium que la péridotite de départ il pourra donner, par exemple, un basalte. Par voie de conséquence la péridotite résiduelle (péridotite lithosphérique) aura une composition chimique différente de la péridotite de départ et sera enrichie en olivine et pyroxène.

Image : amrenoir.free.fr, source ?

La péridotite de départ (péridotite asthénosphérique) est composée d'olivine, de pyroxène (silicates ferromagnésiens) et de plagioclases. Or les plagioclases (riches en Ca et Al) fondent en premier. Le liquide magmatique aura donc une composition chimique différente de la péridotite initiale car il sera plus riche en calcium et en aluminium que la péridotite de départ il pourra donner, par exemple, un basalte. Par voie de conséquence la péridotite résiduelle (péridotite lithosphérique) aura une composition chimique différente de la péridotite de départ et sera enrichie en olivine et pyroxène.

Image : amrenoir.free.fr, source ?

Fusion expérimentale d'une péridotite

Dans le détail, la diversité de la composition chimique des basaltes s'explique (1) par la composition chimique particulière de la péridotite de départ et (2) par son taux de fusion partielle qui ne dépasse pas 20 % (soit environ 20 km3 de magma produit par an à l'échelle de la planète).

Image : SVT 1eS Nathan 2011 p. 169

Dans le détail, la diversité de la composition chimique des basaltes s'explique (1) par la composition chimique particulière de la péridotite de départ et (2) par son taux de fusion partielle qui ne dépasse pas 20 % (soit environ 20 km3 de magma produit par an à l'échelle de la planète).

Image : SVT 1eS Nathan 2011 p. 169

La lithosphère océanique se forme par refroidissement du magma

Après refroidissement le magma donnera des basaltes et des gabbros qui ont même composition chimique mais qui se distinguent par leur vitesse de refroidissement, rapide, en surface, pour les basaltes (structure microlitique) ou lente, en profondeur, pour les gabbros (structure grenue). Cette croûte océanique (basaltes et gabbros) surplombe la péridotite appauvrie dont elle est issue. Le tout formant un ensemble solidaire sur le plan mécanique (bien que composition chimique différente) : la lithosphère océanique.

Image : SVT 1eS Bordas 2011 p. 144

Après refroidissement le magma donnera des basaltes et des gabbros qui ont même composition chimique mais qui se distinguent par leur vitesse de refroidissement, rapide, en surface, pour les basaltes (structure microlitique) ou lente, en profondeur, pour les gabbros (structure grenue). Cette croûte océanique (basaltes et gabbros) surplombe la péridotite appauvrie dont elle est issue. Le tout formant un ensemble solidaire sur le plan mécanique (bien que composition chimique différente) : la lithosphère océanique.

Image : SVT 1eS Bordas 2011 p. 144

- MORB. (Mild Océanic Ridge Basalt ) = basalte des dorsales océaniques.

- Péridotite de départ = lherzolite, analogue aux péridotites de l'asthénosphère. Contient olivine et pyroxènes.

- Péridotite appauvrie = harzburgite analogue aux péridotites du manteau supérieur associé à la lithosphère (voir Caron p. 52 à 58). A perdu les clinopyroxènes.

- Péridotite très appauvrie = dunite. Uniquement formée d’olivine. Ni clino ni orthopyroxènes.

- Péridotite de départ = lherzolite, analogue aux péridotites de l'asthénosphère. Contient olivine et pyroxènes.

- Péridotite appauvrie = harzburgite analogue aux péridotites du manteau supérieur associé à la lithosphère (voir Caron p. 52 à 58). A perdu les clinopyroxènes.

- Péridotite très appauvrie = dunite. Uniquement formée d’olivine. Ni clino ni orthopyroxènes.

● Au niveau des zones de subduction la densité de la lithosphère océanique est supérieure à celle de la l'asthéosphère. Il en résulte une traction gravitaire qui entraîne en permanence la lithosphère océanique jusque dans le manteau inférieur où elle s'incorpore au matériel environnant. Entraînée en profondeur la lithosphère océanique glisse le long de la LVZ ce qui se traduit par une divergence au niveau des dorsales.

● La divergence des plaques de part et d’autre de l'axe de la dorsale entraîne une remontée locale de l'isotherme 1300 °C en même temps qu'une diminution de pression. Il en résulte une décompression adiabatique qui provoque la fusion partielle des péridotites du manteau avec la formation d'un magma de composition basaltique qui remonte par différence de densité. Si le magma parvient en surface il refroidit rapidement et donne naissance à des basaltes en coussins. S'il ne parvient pas en surface, il refroidit lentement et donne naissance à des gabbros. Basaltes, gabbros et péridotite résiduelle (celle qui a partiellement fondu et produit un magma basaltique) forment alors ensemble nouvelle lithosphère océanique. On appelle accrétion océanique cette formation de lithosphère océanique à partir de matériaux d'origine mantélique.

● La divergence des plaques de part et d’autre de l'axe de la dorsale entraîne une remontée locale de l'isotherme 1300 °C en même temps qu'une diminution de pression. Il en résulte une décompression adiabatique qui provoque la fusion partielle des péridotites du manteau avec la formation d'un magma de composition basaltique qui remonte par différence de densité. Si le magma parvient en surface il refroidit rapidement et donne naissance à des basaltes en coussins. S'il ne parvient pas en surface, il refroidit lentement et donne naissance à des gabbros. Basaltes, gabbros et péridotite résiduelle (celle qui a partiellement fondu et produit un magma basaltique) forment alors ensemble nouvelle lithosphère océanique. On appelle accrétion océanique cette formation de lithosphère océanique à partir de matériaux d'origine mantélique.

BILAN

Un modèle global

Un modèle global

● La validité d'une théorie scientifique repose non seulement sur sa capacité à proposer un modèle explicatif qui rend compte de l'ensemble des connaissances à un moment donné mais aussi sur son efficacité prédictive qui lui permet d'intégrer des données inconnues au moment de son élaboration. Elle se trouve ainsi confirmée et renforcée.

● Cependant, une théorie scientifique n'est pas une explication figée et définitive. Elle subit aussi toujours des perfectionnements et des modifications plus ou moins importantes au fur et à mesure que des connaissances nouvelles apparaissent, voire des remises en cause partielles ou totales. Par définition, une théorie scientifique est réfutable.

Un modèle global

Un modèle global● La validité d'une théorie scientifique repose non seulement sur sa capacité à proposer un modèle explicatif qui rend compte de l'ensemble des connaissances à un moment donné mais aussi sur son efficacité prédictive qui lui permet d'intégrer des données inconnues au moment de son élaboration. Elle se trouve ainsi confirmée et renforcée.

● Cependant, une théorie scientifique n'est pas une explication figée et définitive. Elle subit aussi toujours des perfectionnements et des modifications plus ou moins importantes au fur et à mesure que des connaissances nouvelles apparaissent, voire des remises en cause partielles ou totales. Par définition, une théorie scientifique est réfutable.

Bibliographie

- Les-Grandes-Structures-Geologiques Debelmas, Mascle, Basile, Dunod 2008.

Sitographie

- La tectonique des plaques de 1970 à 2011 planet-terre.ens-lyon.fr

- La convection mantelique, moteur de la tectonique des plaques planet-terre.ens-lyon.fr

- Données du réseau GPS de la NASA sideshow.jpl.nasa.gov

- Utilisation des coordonnées GPS eduscol.education.fr